L’elemento liquido ricorre più volte nella filmografia di Guillermo Del Toro: in La spina del diavolo un serbatoio d’acqua è il luogo dell’orrore e dei fantasmi, in Pacific Rim l’oceano è il punto di ingresso sul nostro pianeta dei mostruosi kaiju; liquido è anche il terreno “insanguinato” su cui poggia e in cui inesorabilmente sprofonda la casa maledetta di Crimson Peak.

Fin dal titolo, The Shape of Water gioca con la caratteristica dell’acqua di non avere una forma propria ma di assumere quella del contenitore. L’acqua diventa di volta in volta prigione, rifugio e salvezza, elemento che dona la vita e che la toglie, nascondiglio o indizio rivelatore.

L’acqua è il luogo in cui si realizzano i sogni, il luogo in cui, come nell’Atalante di Jean Vigo, si può incontrare la persona amata. L’acqua è l’amore, unica costante universale come in Interstellar di Christopher Nolan, ma è anche il cinema stesso, con le sue infinite forme di incarnazione dei sogni.

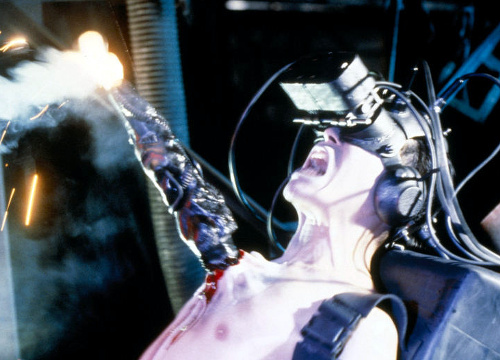

The Shape of Water nasce anche dalla crisi del cinema: i suoi protagonisti guardano vecchi film in tv e sembrano a loro volta usciti dalla memoria cinematografica, a partire dalla creatura della Laguna Nera. Sono figli di un dio minore, marginali ed emarginati, che abitano sopra una sala cinematografica, in cui non va quasi più nessuno, e che ritrovano un ruolo centrale grazie alla forma di un cinema liquido. Se da una parte la protagonista muta usa quasi naturalmente un modo di comunicare con il “mostro” che nessun “normale” immagina, dall’altra ritrova la parola sognando di cantare in un immaginario musical in bianco e nero. Elisa arriva a immergersi (nell’acqua, nella storia, nel cinema) per trovare compimento al suo amore. A sua volta, la creatura in fuga trova riparo nel cinema dove sgocciola anche l’acqua che la mantiene in vita.

L’acqua pervade anche la fotografia del film, che inizia e termina in una tonalità verde scura, dove il liquido prende il posto dell’aria e diviene magicamente respirabile, passando da luogo di sogno a luogo di vita; è un film quasi completamente notturno, una notte liquida che nasconde sogni e incubi, anime buone e spietati assassini.

Anche l’epoca in cui è collocato The Shape of Water è quanto mai liquida, con un mondo, quello dei primi anni ’60, che può nascondere meravigliose possibilità ma anche la sua improvvisa distruzione. Il misterioso laboratorio teatro dell’azione della prima parte del film cela lo studio di armi in piena Guerra fredda e il serbatoio/piscina un cui viene segregato il dio/mostro di cui si innamora la protagonista.

Il film stesso si nutre di film, con innumerevoli citazioni, un cinema liquido che assume di volta in volta la forma di altro cinema, proponendo ruoli e situazioni, rovesciandoli, ri-formandoli. Il citazionismo sfrenato dei nostri tempi diviene l’acqua in cui ci appaiono da sempre i nostri sogni scaturiti da favole cinematografiche. L’unico modo di riappropriarci di quei sogni è andare al cinema, dove Del Toro ci aspetta per dare nuove forme alla liquidità di un cinema ancora potenzialmente infinito.