Gerry Anderson se n’è andato. Noto principalmente come produttore dei Thunderbirds, per me è stato soprattutto il creatore di quel magnifico ricordo d’infanzia che è Spazio 1999.

Nato originariamente come uno spin-off di UFO, Spazio 1999 visse in realtà di vita propria. La storia cominciava il 13 settembre 1999, quando una catastrofica esplosione nucleare sulla Luna spediva il nostro satellite e la Base Lunare Alfa che vi si trovava fuori dall’orbita terrestre, alla deriva nel cosmo.

Nato poco prima della rivoluzione portata da Guerre stellari, il telefilm risentì dell’influenza di 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick: il personale della base non era costituito da militari, come nella sf alla Star Trek, ma da scienziati e tecnici; gli incontri con i misteri del cosmo si concludevano spesso con l’impossibilità di intervenire o con il fallimento degli umani di fronte a realtà più grandi di loro che a stento potevano comprendere.

Prevaleva un approccio scientifico (per quanto le teorie del professor Bergman fossero quanto meno approssimative), l’osservazione piuttosto che la conquista, unito al desiderio di trovare una nuova casa e a un certo fatalismo (gli alfani non avevano modo di controllare la rotta lunare o di tornare a casa).

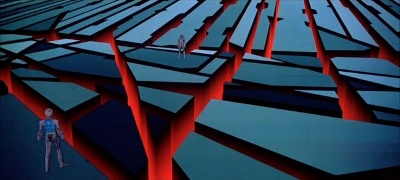

Se il fascino della serie era dovuto sicuramente all’impatto sull’immaginario della futuribile e credibile tecnologia (niente teletrasporto ma rozze e funzionali astronavi Aquila, a cui si arrivava mediante una metropolitana interna che collegava i diversi settori della base) e del look (interni completamente bianchi, con finestre che mostravano il desolato suolo lunare, arredo e accessori di design anni ’70, lunghi corridoi inframezzati da colonnine con monitor e sistemi di comunicazione, uniformi che si differenziavano solo per il colore della manica che indicava il settore di competenza), grande influenza la ebbero anche i personaggi meravigliosamente delineati, dal comandante John Koenig (il bravissimo Martin Landau) al professor Victor Bergman, alla dottoressa Helena Russell fino al capitano Alan Carter.

Mi ricordo le Aquile in volo. Mi ricordo il laser e il comunicatore, ricostruiti pazientemente con il Lego nei pomeriggi a casa dopo la scuola. Mi ricordo l’immane esplosione che iniziava il viaggio della Luna nell’universo. Mi ricordo la Russell e Koenig seduti a riflettere su quello che accadeva, in inquadrature simili a quella in cima a questo post. Mi ricordo i nomi di Gerry e Sylvia Anderson visti decine di volte nei titoli di coda di ogni episodio, quando non restava altro da fare che attendere il giorno o la settimana successivi per una nuova avventura.

Edit: il primo episodio, direttamente dal canale RAI di YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=DfL4NV0pHFs