A più di trent’anni dalla sua creazione fa uno strano effetto pensare a quel curioso personaggio che fu Max Headroom; il suo successo non è mai stato replicato e il suo modello non è più stato riproposto in un mondo ormai invaso da idoli che sembrano esistere solo nello spazio televisivo, il che è bizzarro per un personaggio nato appunto come pura essenza tv.

Nel 1985 Max viene presentato come “il primo conduttore TV generato al computer”. In realtà, l’intervento del computer è minimo, data la complessità per la tecnologia CG dell’epoca di generare un intero personaggio in tempo reale; l’immagine di Max è quella dell’attore Matt Frewer, pesantemente truccato e con indosso una lucida giacca in fibra di vetro, sovraimpressa a uno sfondo in chroma key; la ripresa è poi distorta con effetti decisamente analogici come disturbi elettronici e montaggio frenetico per dare l’idea di generazione in qualche modo approssimativa e sottoposta a errori.

La prima apparizione di Max Headroom avviene in un breve film per la tv britannica Channel 4, Max Headroom: 20 Minutes into the Future, forse la prima storia cyberpunk concepita per la televisione. La trama di 20 Minutes riguarda l’indagine di Edison Carter, un reporter d’assalto che svela un progetto segreto per trasmettere i Blipverts, pubblicità così potenti e compresse da essere in grado di fare letteralmente esplodere gli spettatori. Carter viene catturato dai cattivi di turno, guidati dal perfido direttore del Network 23, il canale tv per cui lo stesso Carter lavora, e la sua memoria copiata in un computer. Successivamente Carter riesce a fuggire ai suoi sequestratori; parallelamente, anche il suo doppione digitale in qualche modo “evade” e, grazie a un piccolo canale televisivo, diventa autocosciente e libero di muoversi per l’etere.

Il sorprendente inizio del film è interamente composto da sequenze già girate con un altro mezzo: la prima ripresa sui titoli è una dissolvenza atttraverso l’effetto neve di un televisore; la storia viene raccontata esclusivamente con l’uso della telecamera che riprende in diretta la soggettiva del protagonista oppure da spezzoni di video di sicurezza a circuito chiuso, videotelefoni, rendering computerizzati di mappe di città ed edifici. Ciò che viene mostrato nei primi minuti è una ripresa di seconda mano, materiale di riciclo e scarto recuperato, in un’assenza di materiale “puro”.

Scarto è anche il desolante panorama della città del futuro, una immensa periferia cosparsa di macerie abitate da un’umanità che pare sopravvissuta a un disastro e da cui si ergono mucchi di televisori inspiegabilmente accesi e funzionanti. I rifiuti e i detriti sono ovunque, anche a ridosso delle banche dei corpi, depositi semiclandestini dove i cadaveri sono venduti e smembrati per il mercato dei trapianti.

Bryce Lynch, il consulente al servizio del Network 23, è un giovane hacker, inventore dei Blipverts e di personaggi generati al computer; è lui che ricostruisce l’alter ego digitale di Carter, che poi evolve in Max Headroom, partendo da una scansione della sua memoria. Ed è un duello tra hacker, Bryce e Theora, guida di Carter, quello che avviene elettronicamente tra i corridoi dell’emittente televisiva, spostando da remoto ascensori, aprendo o chiudendo porte, controllando le videocamere, cercando di contrastare o aiutare l’opera del giornalista tv.

Hacker, o quanto meno “smanettone” è anche Blank Reg, il gestore di una piccola rete televisiva in cui il cassone elettronico che contiene l’essenza di Max viene recuperato e ospitato e la cui sede ambulante è un camion; Blank è anche un pirata anagrafico, non essendo registrato negli onnipotenti computer governativi.

Il vero protagonista paradossalmente si mostra molto poco ma le sue apparizioni sono fulminanti: Max Headroom compare sullo schermo del televisore, ha una parlantina rapida e caustica e, anche se in preda a una specie di balbuzie digitale, fa battute a raffica; la sua immagine è disturbata, interrotta, si blocca in piccoli loop, accelera o rallenta inaspettatamente; sembra il figlio del difetto, un postumano nato da un guasto elettronico più che un idolo voluto e creato, la smagliatura di un mondo, quello televisivo, che dovrebbe apparire lucido e perfetto ma che sotto una superficie visivamente attraente mostra la realtà dell’imperfezione o dell’orrore. Con il suo essere interferenza, segnale di intromissione, Max rivendica uno spazio libero del palinsensto e una sua estetica, il gusto per il disturbo visivo e dialettico.

Dopo il film, il personaggio Max Headroom gode di un breve ma intenso periodo di successo internazionale, in cui il nostro si esibisce come veejay, ironico commentatore degli avvenimenti, intervistando star della musica, del cinema e della tv, e finendo per essere a sua volta intervistato come ospite al David Letterman Show, a cui ovviamente partecipa attraverso un televisore. Al primo film segue una serie tv, poi interrotta a causa del confronto diretto con colossi come Dallas e Miami Vice. Max appare poi, direttamente o citato, in vari film e videoclip.

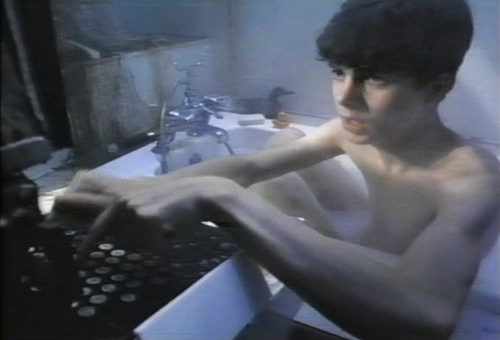

Nel 1987 Max Headroom è anche involontario e indiretto protagonista di un episodio di hacking televisivo, soprannominato appunto Interferenza di Max Headroom, in cui alcuni ignoti riescono a inserirsi nelle trasmissioni di due emittenti di Chicago, interrompendole per qualche minuto con una sequenza in cui uno di loro, travestito da un fin troppo irriverente Max, recita frasi apparentemente senza senso e conclude facendosi sculacciare.