Valeva la pena aspettare trent’anni per un nuovo capitolo della saga di Mad Max: dopo una lunga pausa in cui ha girato tra gli altri Le streghe di Eastwick e Happy Feet, George Miller ha confezionato uno dei film più belli di questi tempi.

Mad Max: Fury Road non è un sequel o un reboot (numerosi sono gli elementi che fanno pensare a entrambe le ipotesi, tra cui il controverso destino della V8 Interceptor) ma un episodio che si colloca temporalmente al livello del secondo capitolo, Il guerriero della strada. Unico personaggio in comune è il protagonista, incarnato però da un nuovo attore, Tom Hardy, che ha preso il posto dell’ormai “anzianotto” Mel Gibson.

Fury Road è esattamente così come si presenta nei suoi trailer: un unico, lungo, vertiginoso inseguimento on the road che lascia pochi istanti liberi a personaggi e spettatori per riprendere il fiato. È un assalto dilatato per due ore, due ore in cui il ritmo spinge sempre come i tamburi di guerra al seguito del cattivo di turno Immortan Joe. È un film furioso come la sua protagonista, ansioso di farci dimenticare vent’anni di computer graphics, pur presente in abbondanza, con le sue performance fisiche e reali già sul set (alcuni stunt sono stati ideati insieme agli acrobati del Cirque du Soleil).

Se la cultura ludica di questi anni lo filtra come un videogame, Fury Road è in realtà solidamente ancorato a un secolo di tradizione cinematografica, al modello rettilineo dell’eterno inseguimento: vi si riconoscono le calibrate gag del Generale di Keaton, la diligenza di Ombre rosse di Ford, i camion nel deserto di Convoy di Peckinpah, il tir impazzito di Duel di Spielberg. Da Spielberg sembra arrivare anche il nuovo Max, che ricorda l’Indiana Jones dell’Ultima crociata, personaggio eternamente ricondotto suo malgrado al ruolo iconico che la sua fama gli ha procurato, come pure i cavalieri pallidi o senza nome di Clint Eastwood., disillusi ma disposti ad aiutare una piccola comunità a difendersi dall’ingiustizia e destinati a riprendere un vagabondaggio solitario una volta compiute le loro missioni di soccorso.

Velocità e montaggio divengono da caratteristiche tipiche del cinema a oggetto del film, che da mezzo si fa messaggio; i fotogrammi da soli, privati del movimento, non riescono a raccontare la storia o dare vagamente l’idea dell’essenza puramente cinetica ed esperienziale dell’opera. Le inquadrature sono quasi sempre centrali sui soggetti dell’azione, il che consente un montaggio rapido mantenendo una lettura semplice e immediata: l’occhio ne rimane catturato, fisso sul bombardamento di immagini. I quasi unici colori sono l’azzurro intenso del cielo e il giallo accecante del deserto, alternati al blu profondo di un meraviglioso effetto notte, colori che rimangono impressi e sono parte integrante e identificativa della linea estetica del film.

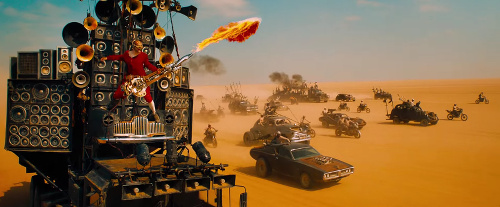

La colonna sonora di Junkie XL sfonda la barriera diegetica ed entra in scena, con percussionisti taiko su ruote gettati all’inseguimento insieme a un chitarrista (l’australiano iOTA) dagli ossessivi riff che paiono usciti dai Nine Inch Nails. Dal Requiem di Verdi al metallico industrial, tutto confluisce in un wall of sound compatto che accompagna ininterrottamente l’azione di un film reso quasi muto dalla riduzione all’osso dei dialoghi, riduzione che trasforma in citazione da cult movie ogni singola battuta.

Paura e desiderio lasciano il posto a follia e istinto: nessuno qui dimostra incertezze; tutto si affronta senza temere le conseguenze, perché non c’è scelta o perché la strada della furia richiede l’arma della assoluta libertà che può coincidere solo con la pazzia. Nel mondo della pura sopravvivenza la violenza è la normalità: nessuna pietà, nessun compromesso, nessuna esitazione.

Ballardiano fino al midollo, Fury Road canta il mondo desertificato dall’apocalisse nucleare e l’immortale mito occidentale dell’automobile; dall’auto non si scende quasi mai e tutto avviene in corsa: dialoghi, convenevoli, medicazioni delle ferite e riparazioni ai motori. Ogni pezzo di ricambio è già stato usato e riciclato innumerevoli volte fino all’estrema consunzione; i veicoli hanno perso la loro forma originale, si scompongono e si sommano come i relitti di uno sfasciacarrozze, ammucchiati e schiacciati tra loro. Si vive per la macchina e la macchina è vita, va curata come un organo umano. Le rare soste sono i rifornimenti, con taniche agganciate alle fiancate che contengono indifferentemente benzina, olio, acqua o latte materno.

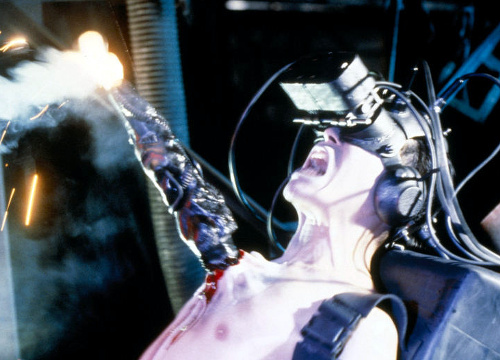

La protagonista femminile interpretata da Charlize Theron è un cyborg, l’avambraccio perso in chissà quali sofferenze: rapita da giovane alla sua comunità, Furiosa rivendica la sua parità o addirittura il predominio grazie alla conoscenza della tecnologia, il motore, suprema e ultima espressione della civiltà di un’epoca ormai dimenticata e di cui sopravvivono solo macchine residuali e archeologiche. Al femminile è demandato il futuro, di cui Furiosa e le altre donne si fanno custodi: la conservazione della vita, filiale o sotto forma di semi della madre terra. Anche gli uomini si rendono conto del loro valore, riducendole in schiavitù; ma “noi non siamo cose” dicono le Madri, rivendicando il loro diritto al libero arbitrio e demolendo definitivamente una società patriarcale.

Come nei due film precedenti, Mad Max: Fury Road celebra l’apoteosi delle subculture, in un mondo in cui quello che rimane della popolazione si è frammentato in piccole comunità, ognuna con la sue gerarchie, storie e credenze, garantendo con la sua sostanziale anomìa una sorta di libera anarchia dei valori anche per il singolo. L’universo descritto racchiude una complessità ben più ampia di quella che compare in scena, sottintendendo la presenza di numerosi gruppi dispersi nei deserti postatomici, probabili ambientazioni di una nuova, folle trilogia di Miller che la fine di questo film fa desiderare come una droga.